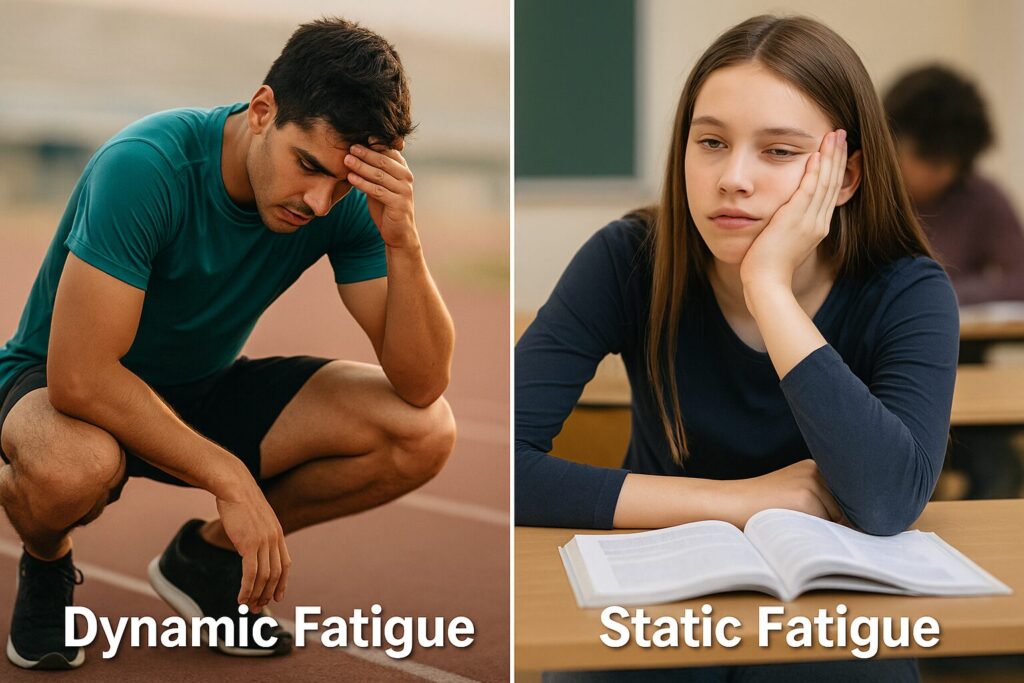

「疲れたら寝れば治る」そう思っていませんか?

実は、寝ても取れない“疲れ”があるのです。

それが、授業やデスクワークなどでじっとしているうちにたまる「静止疲労」。

走る・跳ぶといった動作で生じる「動作疲労」とはまったく性質が異なり、気づかぬうちに姿勢・集中力・パフォーマンスをじわじわと下げていきます。

この記事では、「動く疲れ」と「止まる疲れ」の違いをやさしく解説。

そして、親子でできるチェック法と回復のコツをお伝えします。

「なんとなく疲れてる…」を見逃さず、成長期の身体と心を守りましょう。

目次

そもそも「疲労」とは?

スポーツ科学での「疲労」は、一般に「運動によって最大筋力やパワー発揮が低下した状態」を指します。

原因としては、中枢性(脳・脊髄の神経ドライブ低下)と末梢性(筋・神経筋接合部・代謝などの変化)の2つの側面があります。

例えば、低レベルの等尺性収縮(静的姿勢)であっても、筋疲労や神経制御の低下が報告されています。

両者は同時に起こりうるため、疲労=「動いたあとのだるさ」だけでは捉えきれません。

動作疲労と静止疲労とは?

動作疲労(どうさひろう)とは?

身体を「動かすことで」生じる疲労。

走る・跳ぶ・投げるなど、筋肉の収縮と弛緩を繰り返り動的運動(ダイナミックコンストラクション)によって起こります。

メカニズム

-

筋肉がエネルギー(ATP)を大量に消費

-

代謝産物(乳酸・H⁺など)が蓄積

-

筋繊維の微細損傷や神経伝達の低下

-

結果として「重だるい」「力が入らない」と感じる

特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な要因 | 筋肉の代謝疲労・エネルギー枯渇 |

| 感じる部位 | 動かした筋(例:もも、ふくらはぎ、腕など) |

| 主なサイン | 動きが鈍い・スピードやジャンプ力低下 |

| 効果的な回復法 | 睡眠・栄養補給・アクティブリカバリー(軽い運動) |

代表例

-

試合後のだるさや筋肉痛

-

繰り返しジャンプ・ダッシュ練習後の疲れ

静止疲労(せいしひろう)とは?

身体を「動かさないことで」生じる疲労。

授業中の長時間座位、立ちっぱなしの応援、PC作業、プランク姿勢などの静的・等尺性運動(アイソメトリックコンストラクション)で起こります。

メカニズム

-

同じ筋肉がずっと緊張し続け、筋内圧が上昇

-

血流が滞り、酸素・栄養が届きにくくなる

-

老廃物が溜まり、筋が硬くなる

-

「だるい」「重い」「集中できない」などの症状

特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な要因 | 血流低下・筋緊張・酸素不足 |

| 感じる部位 | 首・肩・腰・太もも・背中など |

| 主なサイン | 姿勢が崩れる・集中力低下・身体が重い |

| 効果的な回復法 | 軽いストレッチ・深呼吸・姿勢リセット(寝るだけはNG) |

なぜ寝るだけではNG?

寝る=身体を「静止」させる行為。

静止疲労は“動かなさ”が原因なので、寝るだけでは改善しません。

むしろ、血流を促す軽い動き(肩回し・歩行・ストレッチなど)が必要です。

ポイント

-

「動く疲れ」は休むことで整う

-

「止まる疲れ」は動かすことで整う

-

つまり、「疲れ=止まる」ではなく「整える=動く」ことが鍵です。

| 比較項目 | 動作疲労 | 静止疲労 |

|---|---|---|

| 原因 | 動きすぎ(エネルギー消耗・代謝負担) | 動かなすぎ(血流停滞・筋緊張) |

| 起こりやすい場面 | 試合・練習・運動後 | 授業・デスクワーク・長時間移動 |

| 主な影響 | パフォーマンス低下 | 姿勢・集中力低下 |

| 回復法 | 休養・栄養・睡眠 | 軽い運動・ストレッチ・深呼吸 |

| 対応の基本 | 「止めて整える」 | 「動かして整える」 |

静止疲労が招く「姿勢の乱れ」——転倒・ケガ予防の視点

長時間の低レベル等尺性収縮(例えば授業中に座る・端座位を維持する)を続けると、筋内圧が上昇して局所の血流が低下し疲労がでます。

姿勢を保持したままの条件で筋疲労が蓄積し、その後に姿勢維持能力が低下(重心の左右動揺増加)することが報告されています。

特に、育成年代では授業・移動・立ち待ち等の日常活動にも「静止ストレス」があります。

練習直前や練習中に「姿勢が崩れてきている」「立ち上がりが悪い」などのサインがあれば、静止疲労の可能性が高いです。

ジュニアは“疲れにくい”?——年齢差の科学

一般に、子どもは成人に比べて末梢性疲労(筋収縮関連)の蓄積が少なく、回復が速いという報告があります。

一方で、実際のスポーツ・練習環境では中枢・末梢の両方が重なり、翌日に疲労が残るケースも少なくありません。

特に“静止疲労”という観点では、授業・移動・座位時間が長く影響を与えるため、年齢的に疲れにくいという過信は禁物です。

疲労の見抜き方(家庭&チーム)

① 主観+客観の二刀流

- 主観指標:RPE(きつさの自己評価 0–10)+局所に感じる“張り・だるさ”。

- 客観指標:ジャンプ・スプリント・バランスなど。特に“静止疲労”は姿勢保持・バランス系チェックが有効です。例:片脚立ち30秒、壁座り保持時間。姿勢維持での重心動揺増大が静止疲労の指標として有効です。

② 静止疲労の簡易チェック(自宅30秒)

- 壁座り(膝90°)保持:ラクに60秒できない/翌朝前腿・臀部に明らかな張り感がある → 静止疲労の可能性。

- 片脚立ち(目開・30秒):開始時と比較して動揺が増していたら、姿勢制御低下のサイン。

③ 練習場での赤信号

- ドリルの後、フォームが崩れやすい/跳び上がり・踏み切りが浅くなった → 動作疲労。

- プランク・姿勢保持をすると肩首・腰がすぐに固くなる/立ち上がりがうまくいかない → 静止疲労。

- 集中力低下・判断遅延なども中枢性疲労の影響あり。静止姿勢を長時間強いられた後、こうした変化が出ることもあります。

回復方法——年齢に合わせた「整え方」

動作疲労メインの日(試合・高強度練習)

- 24時間窓を意識:練習後の主観/ジャンプ・スプリントの戻りが悪ければボリュームを下げる。チームスポーツ等で24 h以上の神経筋疲労残存も報告されています。

- アクティブリカバリー:軽めの動き(サイクリング・ウォーク)、可動域運動を入れて血流・代謝促進。

- 睡眠・栄養:水分・電解質補給、糖質+たんぱく質を基本に。疲労回復の質を上げましょう。

静止疲労メインの日(授業・移動・長時間座り)

- マイクロブレイク:30~60分に1回、立つ・胸椎回旋・股関節伸展など軽く動く。

- 局所の血流回復:長時間の座位・壁座り・プランク保持は「短時間×複数回」に分割。長い連続保持は筋内圧↑・循環↓→疲労促進するという報告あり。

- バランス再起動:片脚バランス・足部アクチベーション等を取り入れて、重心動揺の増大や姿勢制御低下をリセット。

- ただし、寝るだけ(完全静止)では“不十分”な回復の場合あり:研究では「静的/等尺収縮による疲労からの回復において、ただ寝ている(受動休息)よりも動きを伴う回復が優位」というデータが示されています。例えば、Amiri et al.(2024)では“受動的回復(寝るなど)”に比べ“アクティブ回復(軽運動・トリガー解除)”の方が姿勢・体幹安定回復に優勢という仮説が示されました。

練習メニューへの落とし込み(ジュニア向け)

交互設計

ダイナミックドリル(スプリント・ジャンプ)と短時間の等尺課題を交互に配置し、一方の過負荷を避ける。

理論的には、静的・動的を交互に行うことで、運動単位の動員様式を切り替え、疲労の偏りを防ぐ狙いがあります。

評価→調整→再評価

週1回程度でCMJやスプリント基準値を持ち、基準から-5%を超えて低下したらボリュームを微調整する。

静止疲労が疑われるなら、座り時間や姿勢保持内容を見直す。

姿勢タスクの分割

プランクや壁座りは「短時間×レスト確保×総量管理」を心がけましょう。

長時間の連続保持は筋内圧上昇→循環低下→疲労進行というメカニズムがあります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 子どもは疲労が残りにくいって本当?

一部の最大反復課題では回復が速い傾向が報告されていますが、実際の試合や高強度セッション後、また座位・静的姿勢の影響が重なった場面では、翌日まで疲労が残るケースも多いです。

特に授業+移動+練習という日常が嘗てないほど複雑化している育成年代では「疲れにくい」という過信を避けましょう。

Q2. 姿勢保持トレーニングはやらない方がいい?

いいえ。

むしろ、等尺性(静止)課題・姿勢保持は有用ですが、ポイントは「長時間の連続保持を避ける」ことと「動的・静的を交互にする設計」です。

静止疲労リスクを下げる設計にしましょう。

Q3. 家でできる簡単なモニタリングは?

RPE日誌、壁座り・片脚立ちの定点観察、そして「座り時間・姿勢保持時間」を記録することで“静止疲労”の影響を見える化できます。

同条件で月・週・日ベースで比較することで傾向がつかめます。

まとめ

成長期の子どもにとって、疲労は「悪者」ではなく、成長と変化のサインでもあります。

ただし、放っておくと静止疲労は「姿勢のくずれ」や「集中力の低下」につながり、

動作疲労は「フォームの乱れ」や「ケガの再発」を招くリスクにも。

大切なのは、「疲れたから休む」ではなく、「どう休ませるか」「どんな動きを入れて整えるか」。

たった1日5分の動きや意識の変化で、身体は見違えるように回復します。

今日からできる“疲労の見抜き方”と“整え方”を、親子で実践してみてください。

小さな積み重ねが、未来の大きなケガ予防とパフォーマンスアップにつながります。

参考文献

- Berchicci M., et al. “The neurophysiology of central and peripheral fatigue”. 2013.

- Jung K.S., et al. “Effects of Prolonged Sitting with Slumped Posture on Trunk Muscular Fatigue and Discomfort”. 2020.

- Amiri B., et al. “Fatigue and recovery-related changes in postural and core stability”. 2024.

- da Silva M.C., et al. “Effects of Fatigue on Postural Sway and Electromyography”. 2022.

- Penedo T., et al. “Motor strategy during postural control is not muscle fatigue joint-dependent…”. 2021. :contentReference[oaicite:26]{index=26}

🎁 無料プレゼント

\今なら無料プレゼント中!/

親子でできる “ケガ予防・声かけ・習慣づくり”

【親子アスリート完全サポートBOOK】

▼LINE登録+1分アンケートでGET!▼

👉 lin.ee/LBuo0Ps

コメント